不登校の本を読むのはある部分、

僕の場合は「仕事」でもあって。

一応、目に入るものは

片っ端からポチっている。

そして見事に積読になっている。

ということが言いたいのではなく。笑

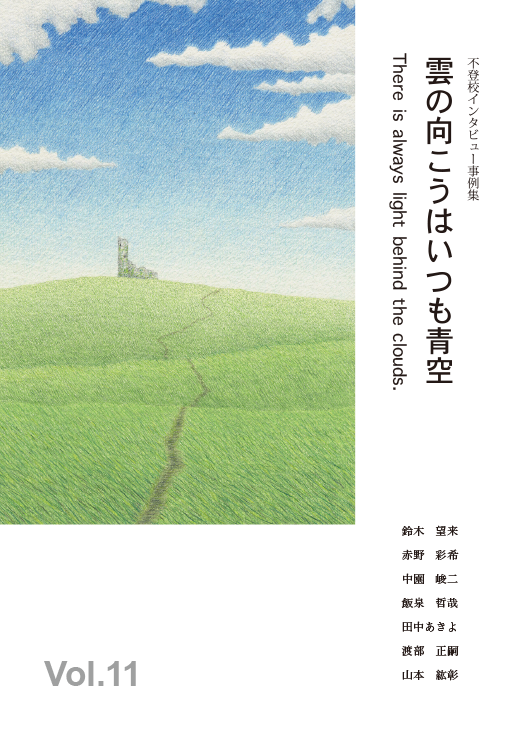

読んでよかったものは紹介する。

でも読んでも紹介しないものもある。

なぜか?

僕が紹介したくないからだ。

そういう本は大抵、最後まで読まない。

「不登校の専門家」

なる人たちは以前に比べてすごく増えた。

でも中には正直に言って、、、

「この人どうなんだろう?」

って思う人も結構多い。

何がその違和感の境目か、

を考えたときに思うのは――。

子どもの現状を大人が変えようとする。

そういう意図や狙いが透ける人は

僕は好きじゃない。

そういう人は不登校やひきこもりを

「良くない状態」と認識している。

「改善すべき問題」と捉えている。

「え? 何言ってるの?

不登校でいいわけないでしょ?

ひきこもりは改善すべき問題でしょ?」

と、あなたは思うだろう。

だからそこにつけ込む。

「こういうふうにすれば良くなりますよ」

「こうすればうまくいきますよ」

とわかりやすい方法論を持ち出す。

その裏付けをもっともらしく説明する。

もちろん、

それでうまく行った例も数多くあるだろう。

それは否定しない。

でも同じくで、

うまく行かなかった例も数多くあるはずだ。

方法論を言う人はそれを見せない。

「子どもをうまく変えた例」だけ持ち出す。

そして僕は本を閉じる。

そうじゃないんだよね、

とため息をつきながら。

「こうすればうまく行く」

それは基本的にないはずだ。

もしひとつ、あるとするならば――。

大人が子どもを自分の思うように

うまいこと変えようとしないこと。

つまり、

子どものそのままを認める。肯定する。

たとえどんな状態であろうとも。

ここに尽きる気がする。

「言うべきことはキチンと言うべき」

「やるべきことをやらないのはダメだ」

こういうはっきりした言い切りは

親には清々しいし、嬉しく響く。

「親にできることはありません」

「すべてを認めて見守りましょう」

こういうフワッとした言い方は

親には全然嬉しくないし、無責任に響く。

でも本当に厳しくて難しくて、

それでいて本質なのはどっちか、

と胸に手を当てて考えてみれば。

心からすべてを認めて、

でも行為としては何もしない。

こんなに厳しく難しいことは

実は他にないんじゃないだろうか?

そして僕はこちら側の立場をとる人たちを

やっぱり断然支持したい。

大人が子どもを操作して

うまいこと変えようとしちゃだめだ。

それは一時的には効果があったように

見えるかもしれない。

ただ子ども自身が望んでの変化でない限り、

本質的な改善にはならないと思う。

でも、一方で。

どうしようもなく揺れてしまう

親の気持ちもすごくよくわかるんです。

なぜなら僕自身がかつてそうだったから。

だからこそ、情報をとってほしい。

つながりを得てほしい。

という、純ちゃんいつもの

「壊れたレコード」になって終わります。

結論。

大人が子どもを操作して

うまいこと変えようとしちゃだめですよ〜。

今日も良い1日を。

記事を読んで何か感じることがあれば、ぜひコメント欄にご意見やご感想をお寄せください。

更新の励みになります。バナーのクリックお願いします!

コメントを残す